ここでは前編と後編の2回に分けて、学びの探究入試で入学した先輩たちの今の明星デザインでの学生生活や、学びの探究入試を選んだ理由や入試の経験についてのインタビューをお届けします。

そもそも・・・ 学びの探究入試とは?

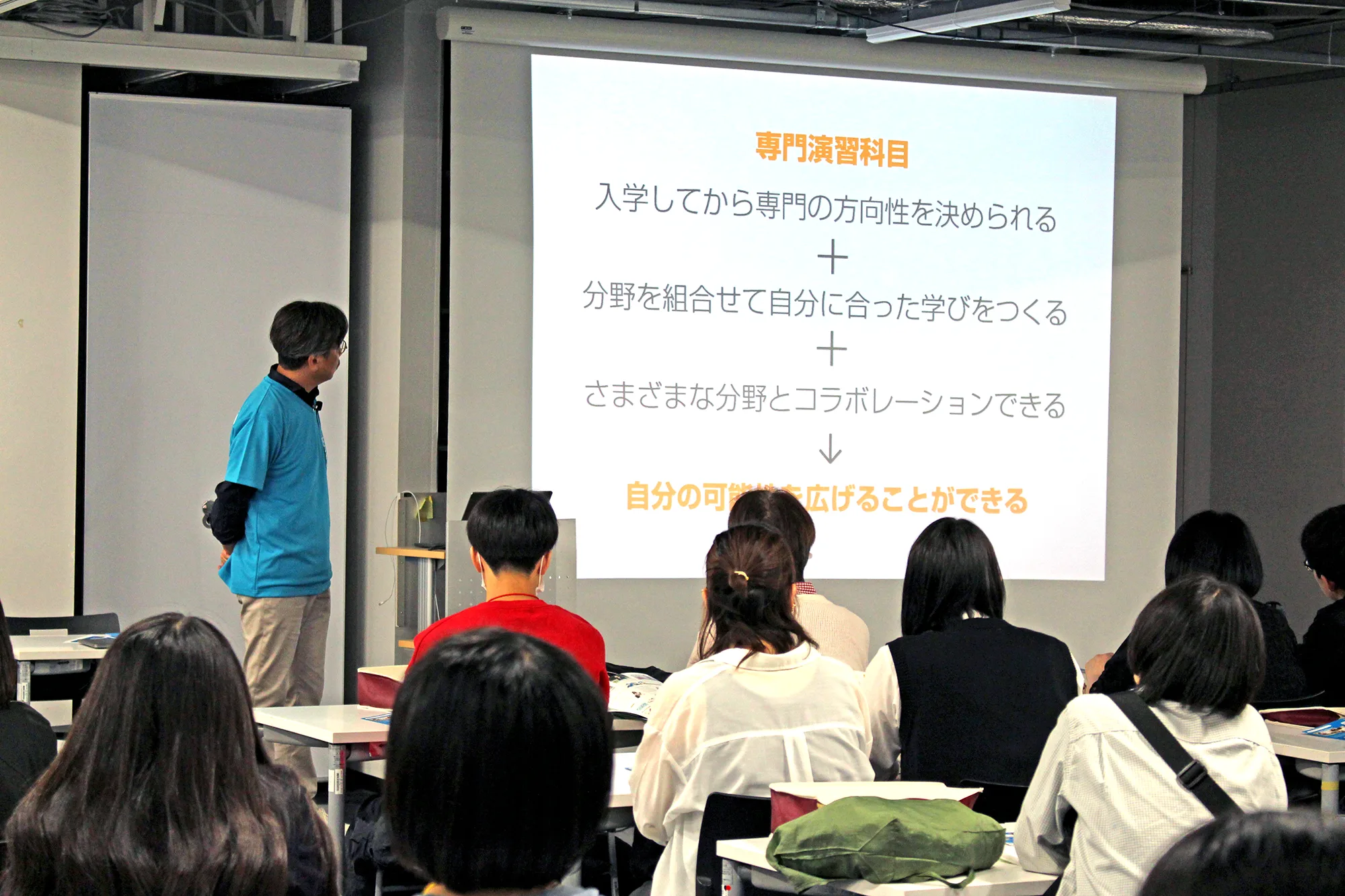

高校時代の探究学習を通して養った能力を活かす入試として、2024年度から始まりまった新しい選抜方法です。明星デザインの試験では、「調査をし、課題を見つけ、解決策を見出す力」を、プレゼンテーションで問います。夏休みに、参加必須の「プレゼミナール」を開催し、企画やプレゼンテーションの方法と試験対策を伝授します。

参加者

最近の学校生活について

[三本松] 入試をやって1年たってどうかな?

[Nさん・Mさん] 忙しい!

[Mさん] 1年生からとにかく忙しい。課題しかやってなかったから。

それがホントにもう大変。バイトもやりたかったけど。課題が多くてできませんでした。

2年生になって心の余裕ができてバイトを始めました。

課題を楽しもうと、取り組み方を変えて余裕ができたと思います。

[三本松] Nさんさんはどうですか。

[Nさん] やっぱりそう!忙しいのもめちゃめちゃあるけど、

でも、忙しいからこそ、なんでもできると思いました。

課題があるからこそ、これもあれも学ばなきゃとなる。

「いろんなことを毎日やってるな」と充実している感じがします。

[三本松] 忙しい方が好き?

[Tさん] うーん・・・忙しいけど、充実しているなという実感。

アルバイトをやりつつ部活動もやっているので、

なんだかんだ疲れはするけど充実しています。

[三本松] 忙しくしているんだね、みんな。1年生の頃との違いは何かあるかな?

[Nさん] 余裕ができたかなって思います。

[三本松] ペースがつかめた?

[Nさん] はい。1年の後期がとにかく忙しかったけど、今は少し余裕ができました。

[Tさん] 安定してきた、人との関わり方も安定したと思います。

1年の方がグループワークが多くて、いろんな人と関わってましたが、

今は関わる人が減ってきました。

[三本松] 初めましての人が減って楽になった感じかな。

なぜ学びの探究入試を選んだのか

[三本松] みなさんはどうして学びの探究入試を選んだの?

[Mさん] 高校の時からプレゼンテーションをずっとやってて。

勉強することが苦手ではなかったけど、

小論文よりはプレゼンテーションが得意だと思っていました。

自分が得意なことで挑戦した方が、

簡単に言うと受かりやすそうって考えちゃいました。

楽しんで試験受けた方が受かりそうだと思ったし、

探究入試が新しい入試なので、新しいことをやりたいと思って選びました。

[Nさん] 私も似ていて、高校の時ずっとプレゼンテーションをやってきて、

自分の得意分野でやった方がいいなと思いました。

先輩たちもやってないはじめてのことなので、それもいいなと。

[Tさん] チャレンジしてみようかなという気持ちが最初です。

高校はデザイン系の学科だったので、集大成的なことをやりたかった。

小論文が、国語が得意じゃないので・・・。

それもあって探究入試にしました。

[三本松] みんな自分の得意なところがわかってるんだね。

[Mさん] それをわかってるのが1番大事だと思います!

入試についていつから考え始めたのか

[三本松] そもそも、入試についてはいつから考え始めたのかな

[Tさん] 3年の春に考えて、なにかしらデザイン系を

やっていきたいなと思っていました。

専門学校だと分野を決めなければいけないけれど、

自分でまだ何の分野のデザインをやるか決めていないので、大学で選ぼうと。

たまたま友達が明星大学のオープンキャンパスに行くので、

一緒に行ってみていいなと思いました。

[Nさん] 私は、漠然と4年制の大学に行きたいと思っていて。

専門学校とか、2年で社会に出るのがまだ不安だったので。

高校2年の時にワークショップとか講演会とかたくさん参加して、

自分が興味を持ったのがデザイン関連だったんです。

それで、高校3年の春にデザイン学部がある大学を手あたり次第資料請求して、

たくさん調べて、実際に見に行きました。

明星大学はオープンキャンパスで自分の得意分野で入試でできそうと思いました。

[Mさん] 私は、大学行くとかも・・・

そういうのを考え始めたのが高3の夏だったんです。

もちろんそれまでも学校から言われてなんとなく考えてはいたけど、

入試のことまで本当に真剣に考え始めたのは高3の夏。

部活とか文化祭も参加したかったので、ちょっと後回しにしていた感じがあります。

自分で言うのもなんですけど、割と何でもできたと思うので、

体育系とか学校の先生とかも考えていました。

デザイン系の選択肢が出たのが夏、行くと決めたのは秋とか、

願書を出す直前だったと思います。

プレゼミナールを受講して

[三本松] プレゼミナールはどうだったかな?

[Tさん] その時は結構勉強になるなと思いました。

今は、まさに授業でやっていることの最初にやる、

初歩的なことをやったんだなと思います。

その時は、今までやったことないけど面白いな。

これをやっていけるのはおもしろそうだなと思いました。

[三本松] 入試が授業につながっていると、今、実感している感じかな。

[Nさん] 私の場合は、高校でやっていたことと本当に近い。

面白いお題をもらって取り組むことが、やりたいことに近くて面白いなって。

これが授業でできるならこの大学に入りたいと思いました。

[Mさん] 受講してみて、「あ、デザイン学部ってこういう感じなのかな」って

初めて実感できたんです。

デザインって漠然としたイメージしかなかったんですけど、

プレゼミナールでテーマになった対象物のパッケージがなにでできているのかとか、

そういう細かいところまで調べてやることに、デザイン学部の難しさを実感しました。

1年生後期のデザインシンキングの授業が始まった時、

「入試でやったのと一緒じゃん!」って思いました。

プレゼミナールをやってよかったって思いました。

[三本松] プレゼミナール受講前後でなにか変わったことは?

[Mさん] 自分の進学先にデザイン学部を入れるかどうか、

その判断をしたのがプレゼミナール。

やったら楽しいかもしれないと思って、本格的に視野に入ったんです。

プレゼミナールは他にない、入試に直結だけでなくて、

その後の授業に役に立つと思います。

[Nさん] 探究入試受けるからプレゼミナールに行こう、

というよりは、この大学で何をやるのかなというのがわかるかなと思って受けました。

受けて大学の解像度があがりました。

実際の授業と同じなので雰囲気つかむのにいいと思います。

[Tさん] デザイン学部についてわかるというのは自分も同じです。

大学の授業に近い。

自分はプレゼンは高校ではやっていなかったけど、

プレゼミナールが自分にとって新しいことが多くて面白いと感じました。

[三本松] プレゼミナールみたいに、事前に何かを受ける入試ってないよね。

[Mさん] 小論文対策みたいなのと似ているけど、大学が実施してくれるのって、

ほぼ答え教えてくれてるじゃん!って思います。

こうやって試験やればいいんだよって、大学が教えてくれる感じ。

前編はここまで、後編に続く・・・