明星大学デザイン学部では毎年、卒業を迎える4年生が学びの成果を発表する卒業研究報告展を開催しています。

「研究報告展」と銘打っているように、本展に向けて学生たちは、大学で培われたデザイン力——企画力(分析力・発想力・総合力)×表現力(美的構成力・プレゼンテーション力・コミュニケーション力)——を発揮しながら、日常のなかから解決するべき課題を見いだし、その解決策となる企画提案を「展示」と「プレゼンテーション」の両輪で発表します。この点が、作品展示が主体となる他の美術大学やデザイン系学部の卒業制作展とは異なる、本展の大きな特徴です。

もうひとつ特筆すべき点は、本展が学生たちの手で企画・運営されていることです。学生たちの手といっても、委員会のように一部の学生のみが関わるのではありません。デザイン学部の教育の軸であり、社会とつながるデザインの力を段階的かつ実践的に学ぶ4年間必修の「企画表現演習科目」の総仕上げとして、4年生全員が5つのチームに分かれて役割を果たしながら、自分たちの研究報告展をデザインしていきます。

まさに4年間の集大成となる卒業報告展は今回で4回を数えますが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からリアルな展示による開催を断念し、2018年の初開催以来、初めてとなる完全オンライン形式での開催に挑戦することになりました。

学生が主体となり、コロナ禍の社会と向き合いながら進められた本展の舞台裏を、5つのチームのリーダーたちの話とともに振り返ります。

コロナ禍で初めてのオンライン開催へ

「卒業研究報告展では基本的に、私たち教員は極力口を出さず、学生がやりたいことを実現するためのサポートという立ち位置でいますが、オンラインでの開催となり、これまで積み重ねてきたものがゼロベースとなったことで、教員も右往左往したし、学生はかなり大変だったと思います」

卒業研究報告展(以下、報告展)の全体統括を担当した萩原修教授は、2020年度の状況をそう振り返ります。報告展は毎年2月はじめに日野校キャンパスで開催してきましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、明星大学の後期授業が完全オンラインに決まった2020年7月の段階で、リアルな展示による開催を断念。コロナ禍の社会に適した新たな開催形式について、学生主導で検討を進めることになりました。

「何をやらなければいけないのか、先生とも仲間とも模索しながら進めていったので、始まってなければ終わってもないというか、本当に終わったのかな?というのが率直な感想です」と話してくれたのは、サイトコンテンツチームのリーダーを務めた黒崎結梨花さん。

4年生は、マネジメント・ビジュアル・サイトコンテンツ・プレゼン・広報の5つのチームに分かれ、各チーム2名のリーダーが先導役となって展示方法や会場構成、広報活動などを計画します。しかし、2020年度は報告展の“会場”となる特設サイトの設計そのものから着手する必要があったため、手探りのなか準備が始まりました。

成長した自分たちを先生や先輩・後輩に見せたい

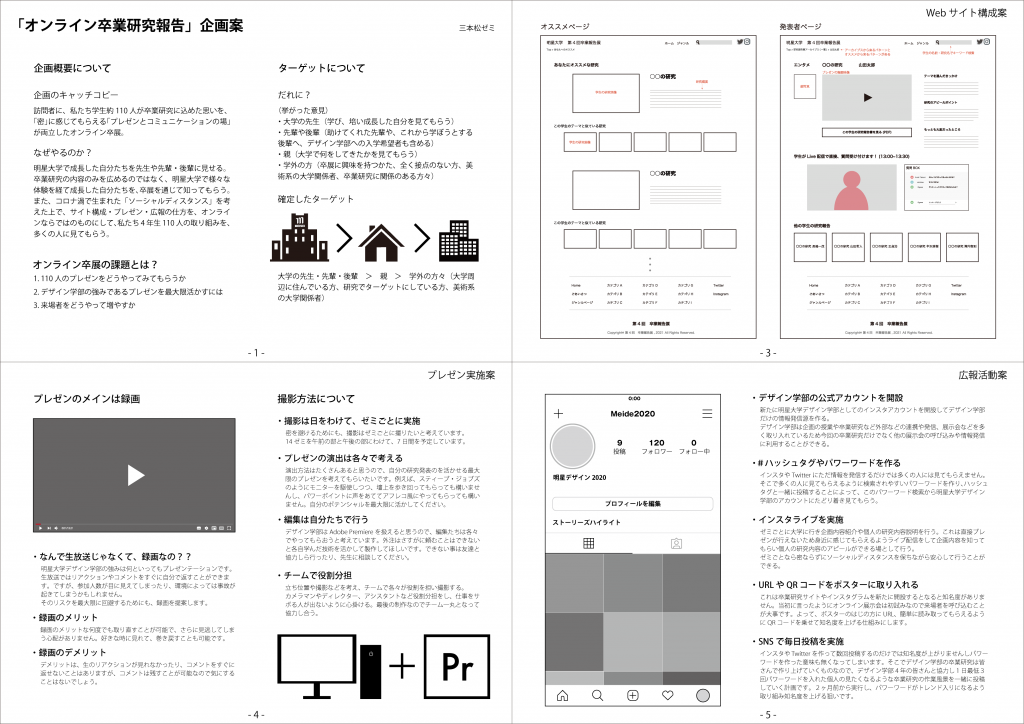

2021年1月24日にオープンした特設サイトでは、学生一人ひとりのテキストベースの研究報告とともに、プレゼンテーション動画を掲載(プレゼン動画は1月末、特設サイトは3月末で公開終了)。また、開催形式の変更にともない、SNSを通じた広報活動も開催前から積極的に展開しました。こうしたアウトプットのベースになったのが、マネジメントチームのリーダーを務めた足立達也さんと喜美侯部絢哉さんが所属する三本松淳助教のゼミの提案です。

「ゼミ単位で特設サイトの企画出しから準備が始まったので、まずはみんなで集まって考えてみようと三本松先生に声をかけてもらい、喜美侯部君がつくってくれた叩き台をもとに、Zoomで話し合いながら詳細を固めていきました。不特定多数の人に開かれるオンラインであることを考慮し、念頭に置いたのはターゲットを誰にするか。結果的に、4年間で成長した自分たちを見せたいと思い、メインターゲットを大学の先生や先輩・後輩と決めました」(マネジメントチームリーダー・足立達也さん)

三本松ゼミから提案されたワイヤーフレームをベースに、ウェブコミュニケーションに精通する非常勤講師の平藤篤先生や石井雄一郎先生らがアドバイザーとなってサイト構築をサポート。また、マネジメントチームを主軸に各チームが連携を取りながら、具体的なデザインや広報展開を検討していきました。

緊急事態宣言を受けて急遽Zoomでの収録に

「広報として何から手をつけていいのかわからないなか、足立君や喜美侯部君から『広報チームをさらに細かくチーム分けしたほうがいい』とアドバイスをもらって。紙媒体・SNS・動画班にメンバーを分けて動いていきました」

榎本麻那さんがリーダーを務めた広報チームは、関係者向けに発送してきたダイレクトメールやポスター作成に加えて、より多くの人に周知できるようにと、Twitter、Facebook、Instagramの運用に取り組みました。サイトや印刷物全般のデザインを担当するビジュアルチームとともに各メディアの特性を考慮した情報発信を行い、サイトの公開前にはカウントダウンの投稿をアップするなど、オープンが近づく報告展の雰囲気を盛り上げました。

「ビジュアルチームが本格的に動き始めたのは2020年の12月頃です。報告展のメインビジュアルは川又(淳)先生と原案を考えた学生が中心に動いていたので、私たちは特設サイトのデザインを主に担当しました。ただ、私も全体像が把握できてなくて、ウェブをつくるのも初めての経験だったので、仕事の割り振りや進め方も手探り。スケジュール管理がとても難しかったです」(ビジュアルチームリーダー・北野明さん)

特設サイトの研究発表ページで公開したプレゼン動画は、もともとプレゼンチームがキャンパス内で撮影する予定だったものの、2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響で、急遽Zoomでの撮影へと変更を余儀なくされました。

「各学生に撮影をお願いするうえで、プレゼンチームが気をつけたのは映像の統一感を出すことです。映像の尺をはじめ、プレゼンボードのテキストの配置を細かく指定し、映像の最初と最後の挨拶も統一感を出せるようにお願いしました。はじめはA・Bの2チームに分かれて、撮影前の準備と実際の撮影・編集を手分けする予定でしたが、キャンパス内で撮影ができなくなったので、お互いの作業をフォローできるように調整しました」(プレゼンチームリーダー・山崎萌さん)

学生から提案されたコロナ禍ならではの取り組み

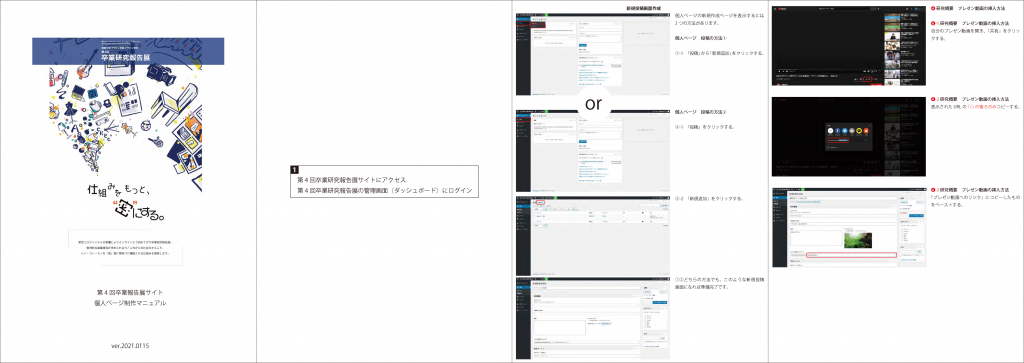

サイト公開に向けた準備では、学生一人ひとりが自らテキストを流し込み、収録したプレゼン動画をアップロードしました。ウェブに理解のある学生、そうではない学生と得手不得手があるなかで、100人超の学生がリモートでも間違いなくページを作成できるように、サイトコンテンツチームはページ作成のためのマニュアルづくりにも取り組んだといいます。

「サイト構築やマニュアルの作成のほかに、各学生の研究に付随するタグ付けも提案しました。リアルな報告展でも大まかなカテゴリー分けがあり、それをもとに展示エリアを分けていたので、より多くの研究にアクセスしてもらうためには、似通った研究をひも付けるタグ付けが絶対必要だと思ったんです。すべての研究が集まった段階で着手したので時間もなく、いろんな人に手伝ってもらってかたちにできました」(サイトコンテンツチームリーダー・黒崎さん)

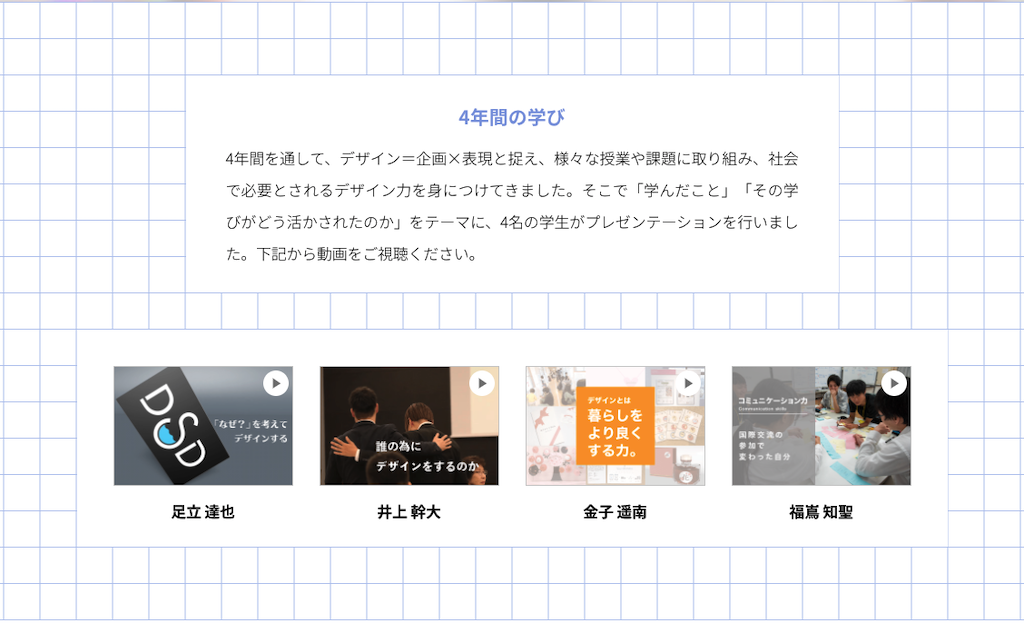

特設サイトのトップページでは、デザイン学部で学んだことや、その学びがどう生かされたのかをテーマに4名の学生がプレゼンテーションを行う動画(4年間の学び)も視聴できます。「過去の報告展でもデザイン学部で学んできたことを紹介するブースがあったので、オンラインならどうやって表現できるのか、マネジメントチーム内に学部展示班をつくって考えていきました」と足立さんが話すように、この企画も学生からの提案によって実現したものです。

このメンバーでなければ乗り越えられなかった

冒頭でも触れたように、報告展は「企画表現演習7」の授業として、デザイン学部で学んだ“企画×表現”のノウハウを結集し、学生が主体的に伝えるべき内容を考え、統一感のある展示として発信することを重視しています。顔を合わせてコミュニケーションが取れない状況でも、各リーダーたちはお互いに知恵を出し合いながらチームメンバーや教員と協働し、前例のないオンライン開催を実現しました。

特設サイトの公開がひと段落した今、報告展や「企画表現演習」を振り返ってどんなことを感じ、何を学ぶことができたのか? 最後に各リーダーたちに聞きました。

「プレゼンチームのもう一人のリーダーの負担が大きくなってしまったのが個人的にとても反省していますが、新しい挑戦のために協力し合うことの大切さや、そこから生まれるアイデアがあることを知れたのは学びでした(プレゼンチームリーダー・山崎さん)

「先ほどもお話しした通り、全体像を把握できてなく、時間に追われながら作業を進める難しさがありましたが、いろんな方に見ていただけるプロジェクトに携われたことは貴重な経験でした。また、リーダーが二人いたことで作業も分担できたし、辛いときには慰め合ったりストレスをぶつけ合ったりできたことも良かったです」(ビジュアルチームリーダー・北野さん)

「リーダーとしてチームのために情報を収集し、共有することが要だと感じました。その仕組み自体をつくらなければいけない難しさはあったものの、グループワークとはどんなものかを実践で学べたし、広報活動の重要性を身をもって知れた経験は、社会に出てからも役立てられると思っています」(広報チームリーダー・榎本さん)

「私は、各チームのリーダーがこのメンバーで良かったと思っています。リアルなミーティングができないからこそ“報・連・相”が大切で、各リーダーはレスポンスも早く、もしミスをしてもみんなで解決しようという意識がありました。大変でしたが、助け合いながらかたちにできたと思います」(サイトコンテンツチームリーダー・黒崎さん)

「個人的に昨年の来場者を超えたいという目標があり、それを大幅に超える方々に見ていただけたことが率直にうれしいです。作業を進めるにあたって、誰が指示をする権限を持っているのかが明確ではなく混乱しましたが、最終的には自分から積極的に提案しようと割り切れました。その判断ができたのは、喜美侯部君がいたからこそ。彼は学生の誰とでも仲が良く、『こういうコミュニケーションを取ったほうがいい』と逐一アドバイスをしてくれたおかげで、私からの提案を受け入れてもらえたと思っています」(マネジメントチームリーダー・足立さん)

「すべてのチームのまとめ役として、時には嫌われる覚悟を持ちながら、周りの状況を見て物事を進めたり、最適な伝え方を工夫して、みんなが発言しやすい雰囲気を意識してつくるなど、マネジメントの勉強になったことが学びです。4年間の学びを生かして、特設サイトのアイデアを提案できたし、自己管理の大切さを改めて考えるきっかけにもなりました。先輩に相談して“先人の知恵”を取り入れたり、先生方のサポートもありましたが、みんなが言うようにこのメンバーでないと乗り越えられなかったと思っています」(マネジメントチームリーダー・喜美侯部さん)

喜美侯部さんたちは今回、自分たちが学んだことを生かしてもらうために、“マネジメントチームの心得”をまとめ、後輩たちに託す準備も進めているといいます。「ゼロベースだったからこそ、本当の意味で学生たちは力がついたと思う」と萩原教授が話すように、社会へと巣立つその直前に、学生たちはまた一歩、大きな成長をしてくれたようです。